弁膜症

弁膜症

弁膜症

弁膜症とは

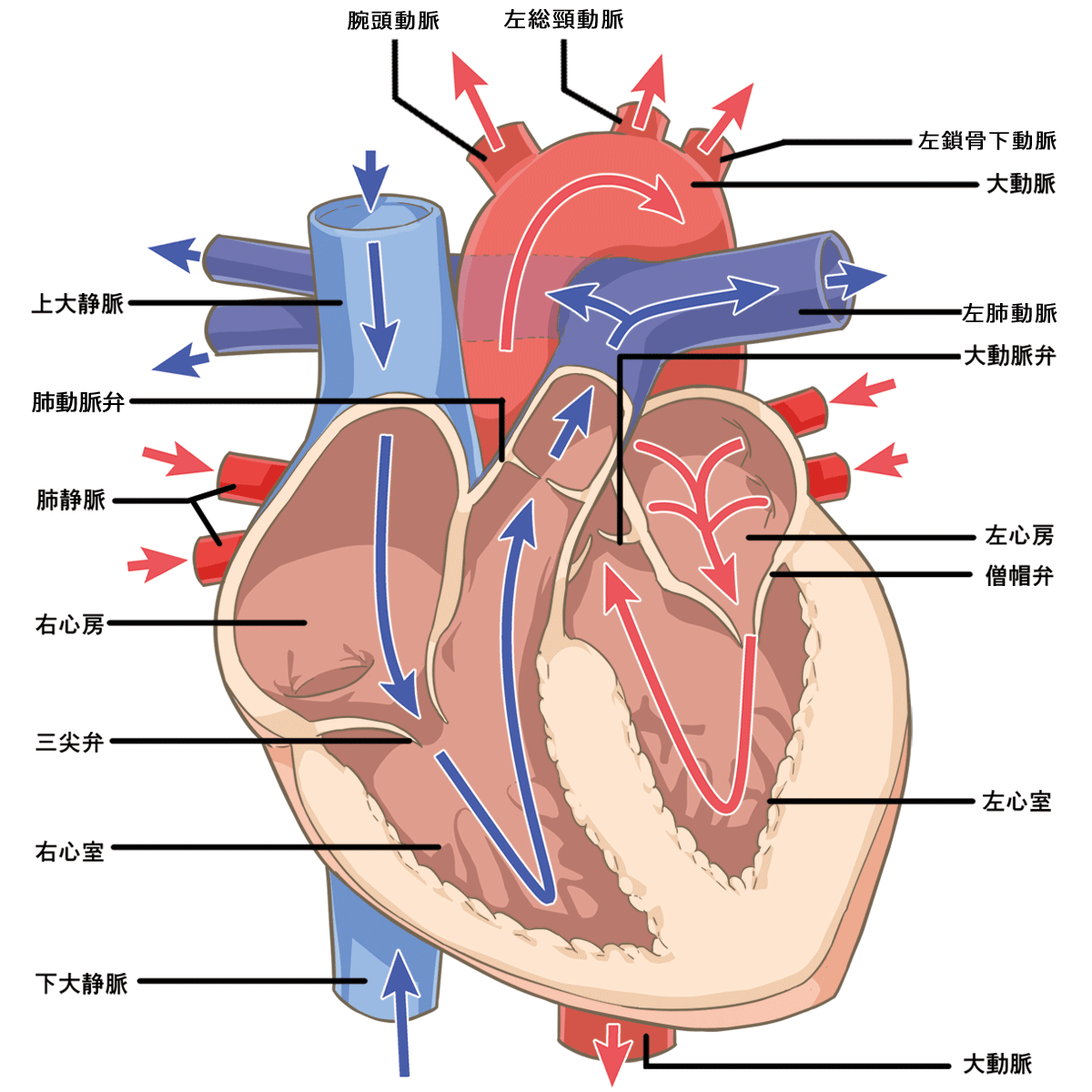

心臓には4つの部屋があり、収縮と拡張を繰り返すことで一方向に血液が流れるようになっています

これはそれぞれの部屋の出入り口に一方向に開く逆流防止弁がついているためです。それぞれの弁は複数の薄い組織(弁尖)で構成されていますが、様々な原因で弁がしっかりと閉じなかったり(閉鎖不全症)、しっかりと開かなかったり(狭窄症)して機能不全を起こした病気を弁膜症といいます。

症状

弁膜症は以下にわかれます

- 閉鎖不全症:弁がしっかり閉じないため血流が逆流する

- 狭窄症:弁がしっかり開かないため十分量の血液が流れにくくなっている

どこの心臓弁に障害が起きるかによって病名は異なり、また一つの弁に両方の病気が起こることもありますが、全ての弁膜症は心臓の血液を送り出す能力を低下させます。

心臓弁の異常は時間経過と共に悪化することが多く、初期の段階では自覚症状を認めず健康状態への影響もありません。病状が進行すると自覚症状として足のむくみ、体を動かしたときの息切れや動悸、倦怠感、さらに悪化すると胸痛や失神を起こすこともあります。

検査

心臓弁に障害があると聴診器で雑音や異常な心音を聴取できます。わずかな障害では聴診器で検出できない場合もありますが、心エコー検査なら検出することができます。

心エコー検査では心臓弁の構造を観察することができ、圧格差や血流を評価することもでき、軽微な初期の弁膜症を発見することもあります。

弁膜症の全体的な病状を把握するために心電図検査や胸部レントゲン検査を組み合わせることもあります。

原因

加齢や動脈硬化による心臓弁の変性や石灰化が多く、感染による心臓弁の破壊や心筋梗塞、先天性のものもあります。

かつてはリウマチ熱の後遺症として弁膜症になることも多かったのですが、現在は抗生物質の普及によりリウマチ熱が原因となる弁膜症は減少しています。

治療

一般的には加齢に加えて高血圧や生活習慣病の悪化で動脈硬化が進行して心臓弁膜症を悪化させてしまうため、弁膜症の悪化を少しでも遅らせるためにそれらの治療を行います。

しかしそれらの治療は機能障害を起こした心臓弁そのものは治療できないため、弁膜症については定期的な検査を行うのみで数年にわたって状態を確認するだけに留まることも少なくありません。

弁膜症が中等度または重度になって自覚症状や心機能障害が生じている場合には障害を起こしている弁を修復あるいは置換を行うことがあります。治療は主に外科的な手術で行われますが、近年はカテーテルを用いた治療が行われることも増えています。

特に大動脈弁狭窄症では症状が出現すると2〜3年で平均生存率が急激に低下し突然死を起こすこともあるため、何らかの症状がある場合は早急な対応が必要になります。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 〜 12:00 | ● | ● | ● | ― | ● | ● |

| 13:00 〜 15:30 (検査など予約制) |

● | ● | ● | ― | ● | ● |

| 16:00 〜 19:00 | ● | ● | ● | ― | ● | ― |

※患者様の受付人数が、当日診療可能な人数の限界を超えた場合、受付時間終了前に受け付けを終了させていただく場合があります。

- 所在地

-

〒659-0051

兵庫県芦屋市呉川町15-23

芦屋呉川メディカルテラス 2F - 休診日

-

木曜日・日曜日・祝日

※お車でお越しの方はクリニックに併設の駐車場をご利用ください